|

12 de Noviembre Símbolo de la más dolorosa tragedia de la

Argentina moderna, genocidio lento, imperceptible y

sofisticado, siempre negado por autoridades y empresarios, El

Impenetrable está siendo devastado, y con él también las

decenas de miles de personas que lo habitan. El autor de esta

crónica, periodista y escritor, que lo conoció y lo recorrió

de niño acompañando a su padre, viajante de comercio, ofrece

un testimonio del dolor que le causa ver una tierra fabulosa

condenada a un presente ominoso y deleznable. En por lo menos el último medio año, el Chaco empezó a

concitar la atención de la prensa y la televisión de todo el

mundo. Cámaras y cronistas revolotean por estos lares como

moscas, convocados por la desnutrición de miles de aborígenes

en la región que hasta ahora se conoció como El Impenetrable,

pero que de impenetrable ya no tiene nada. Se trata de un

territorio todavía mítico, del que generaciones de chaqueños

alguna vez nos sentimos orgullosos: la cerrazón del bosque era

no sólo un misterio lleno de historias y posibilidades incluso

literarias, sino que –y esto era lo mejor– allí se refugiaban

las etnias originarias de esta tierra, que vivían en su

hábitat natural, con sus costumbres intactas y cierta

supervivencia asegurada. Así fue por décadas. Por siglos.

Hasta que llegó el llamado “progreso”. O la “civilización”. O

como quiera el lector llamarlo, reglas de mercado incluidas.

Y empezó la tragedia. Quizás –seguramente– la más terrible y

dolorosa tragedia de la Argentina moderna, si es que éste es

un país moderno: porque este es un genocidio lento, casi

imperceptible, incluso sofisticado, siempre negado por

autoridades y empresarios, que está exterminando a decenas de

miles de personas en uno de los países más ricos de la Tierra.

A muchísimas personas que vivimos acá, y lo vemos a diario,

esto nos llena de indignación pero también de impotencia. Por

eso la razón de estas páginas no es tanto hacer una denuncia

política –que también lo es– como la necesidad de llamar la

atención sobre la que posiblemente sea la cara más dolorosa de

la Argentina.

Recuerdos de infancia

Cuando

yo era chico, en los años cincuenta, mi papá –viajante de

comercio– recorría el Chaco en un incalificable Ford 40, de

color negro, cuyos ocho cilindros y ruedas pantaneras eran

capaces de vencer todos los obstáculos de aquellos caminos de

tierra o de lodo, y así desandaba los guadales tramposos que

dominaban las picadas en la selva. Cuando

yo era chico, en los años cincuenta, mi papá –viajante de

comercio– recorría el Chaco en un incalificable Ford 40, de

color negro, cuyos ocho cilindros y ruedas pantaneras eran

capaces de vencer todos los obstáculos de aquellos caminos de

tierra o de lodo, y así desandaba los guadales tramposos que

dominaban las picadas en la selva.

Conocí todo eso de niño. No me lo contaron, lo vi y lo

recorrí, cual pequeño copiloto del loco que era mi viejo, que

siempre cargaba todo tipo de mercaderías para repartir en

almacenes, hoteles, bares y restaurantes, donde siempre era

recibido como se recibe a las tías queridas.

Después, ya de grande, recorrí el Chaco más de una vez hasta

que en 1995 hice un largo viaje por los caminos secundarios de

la provincia y entré al Impenetrable desde puntos poco

frecuentados. El producto fue mi novela Imposible equilibrio.

Y tengo también escritos varios cuentos y capítulos de novelas

en los que narro esos paisajes. Pero no traigo esa experiencia

a este texto por regodeo autorreferencial, sino como

testimonio del dolor que me causa ver cómo esta tierra

fabulosa, rica hasta la exageración (mi padre solía decir que

el Chaco era tan rico que si uno plantaba una moneda

germinaría un árbol de dinero) ha sido condenada lentamente a

un presente ominoso, deleznable, en el que los aborígenes se

mueren de la forma más infame, en pleno siglo XXI.

Esa barbaridad –pues no es otra cosa– sólo concita imposibles

argumentaciones del poder político y una morbosa curiosidad

mediática que aquí casi todos aborrecemos.

Ahora, desde antes de la última campaña electoral provincial

(el Chaco renovó autoridades el 16 de septiembre pasado) se

conocieron muchas denuncias y testimonios que, obviamente,

estaban casi inexorablemente teñidas de intención política. Yo

anduve por ahí antes, durante y después de la campaña y lo que

vi fue lo mismo: donde hubo quebrachos centenarios y fauna

maravillosa, hoy hay campos quemados, suelo arenoso y

desértico, y raigones por doquier esperando las topadoras que

prepararán esta tierra para el cultivo de soja que hoy impera

en nuestro país.

Personas, familias

Haga

uno lo que haga, y aunque no sea su objeto la asistencia

social, es imposible no impactarse ante lo que ve. Y yo he

visto hospitales colmados de pacientes indígenas, amontonados

en salas de paredes rotas y sucias, techos con goteras y sin

cielo raso, pasillos nauseabundos y pozos negros abiertos y

rebalsando. Haga

uno lo que haga, y aunque no sea su objeto la asistencia

social, es imposible no impactarse ante lo que ve. Y yo he

visto hospitales colmados de pacientes indígenas, amontonados

en salas de paredes rotas y sucias, techos con goteras y sin

cielo raso, pasillos nauseabundos y pozos negros abiertos y

rebalsando.

He visto cocinas de hospital llenas de cucarachas y mujeres

embrutecidas por el hambre, cuyos pesos anteriores a la muerte

eran de treinta kilos. En los hospitales no hay médicos a la

vista e impera un silencio espeso y acusador como el de los

familiares que esperan junto a las camas, muchos de ellos

tirados en el piso de los pasillos sobre mantas mugrientas, o

directamente sobre baldosas.

El 90% de los aborígenes de todo El Impenetrable se atiende en

dos o tres hospitales que están en pésimo estado. Con poco

personal, condiciones de asepsia deficientes y edificios que

sólo parecen aptos para demolición, he visto seres acostados

en camas infames, en condiciones definitivamente inhumanas.

Como si fueran ex personas, apenas piel sobre huesos, sus

cuerpos recuerdan los de esas fotos horrorosas de los campos

de concentración nazis.

Ya todo el país ha visto a Rosa Molina, una mujer que murió a

los cincuenta años, pesando menos de 30 kilos y cuya imagen

recorrió el mundo.

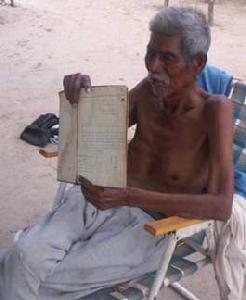

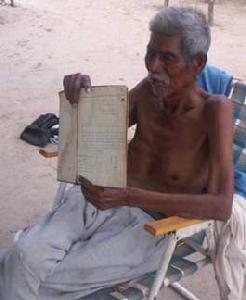

Pero el de Rosa Molina fue sólo un caso. El Impenetrable está

lleno de Rosas Molina. En cualquier rancho se ven esos seres

que son sólo piel reseca sobre huesos flacos. Uno los ve y

parece que sólo esperan la muerte. Que acaso sea su mejor

posibilidad. Son cuerpos consumidos por enfermedades como la

tuberculosis o el chagas, bocas desdentadas, rodillas nudosas

que no parecen capaces de sostener a nadie en pie.

En las comunidades el cuadro no es mejor. En cada rancho uno

es recibido por el olor rancio de la miseria. Como en los

hospitales, y aunque cada rancho o tapera –aislados unos de

otros, a veces ocultos en matorrales achaparrados o bajo algún

algarrobo que sobrevivió– el aire es irrespirable. En todos

lados las moscas son negras, brillosas, gordas, y los perros,

largas familias de perros, son flacos como sus dueños.

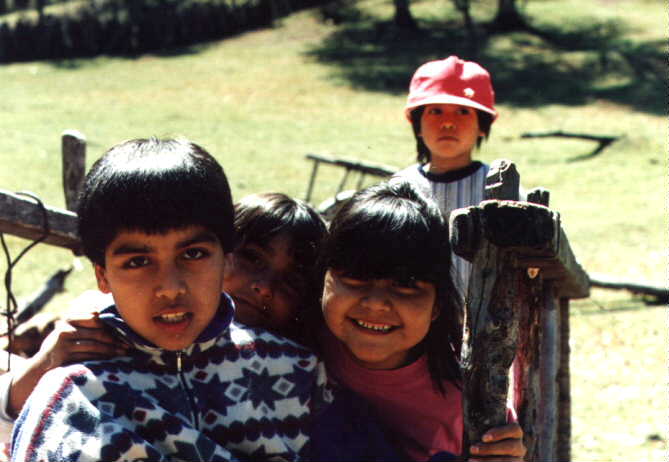

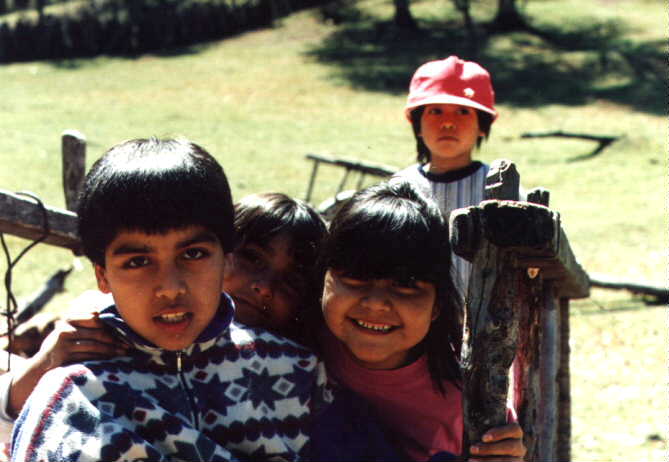

Los chicos se acercan, sonrientes y curiosos, en silencio. Es

difícil entablar más conversación que la circunstancial.

Algunos van a la escuela, o eso que dicen. Otros juegan a

cazar pajaritos, que fácil es suponer que han de ser, muchas

veces, la comida diaria.

En el rancho de una familia González hay sólo una mujer, flaca

hasta el dolor, tres o cuatro chicos que se asoman de la

oscuridad del rancho, y una confesión: hace tres días que

solamente comen –si eso es comer– una especie de masa fría:

harina con agua. Y no se imagine el lector la calidad de esa

agua, generalmente de una laguna semiseca –que ellos mismos

llaman “el charco”– donde los animales también abrevan.

He visto también familias en estado relativamente digno, como

la de un hombre de Fortín Lavalle, de nombre Abraham Sosa, que

se me acercó con toda dignidad, se paró delante de su padre y

de sus hijos y nietos, y me dijo: “Si nos puede ayudar, señor,

tráiganos semillas para plantar y yo rezaré por usted todos

los días”.

Quería sólo unos puñados de semillas para plantar maíz,

sandías, zapallos. Cuando volví a Resistencia me impactó la

cantidad que pude comprar con sólo quince pesos. Se los

enviamos al día siguiente con una maestra que viajaba.

Y he visto otra familia, de apellido Fernández (y uno se

pregunta quién y en qué momento les puso estos apellidos

castizos) en el que un joven de 19 años, Filiberto, me contó

que está estudiando el magisterio para ayudar a su gente.

Juega al fútbol de vez en cuando y tiene una sonrisa límpida,

sana y buena como no suelo encontrar en las ciudades. Le

pregunté qué podía hacer por ellos. “Decir la verdad –me

respondió mirándome a los ojos–, eso nomás”.

Hitos y responsabilidades

Difícil establecer cuándo empezó exactamente todo esto,

pero sin dudas un hito es –como en tantas cosas argentinas– la

última dictadura. En 1977-1978 el gobernador militar, un

general de apellido Serrano, dio comienzo a lo que muchos

llamaron –y muchos se lo creyeron– la Conquista del

Impenetrable. Se prometió una ruta asfaltada (la Juana Azurduy)

que cruzaría la selva, se fundó un pueblo (Fuerte Esperanza) y

se parió un lema mentiroso (“Chaco puede”) detrás del cual se

gastaron incontables millones de dólares que nadie supo jamás

adónde fueron a parar.

La manipulación y sometimiento de estos pueblos, como se ve,

es añeja: los militares primero, pero después, en democracia,

civiles de todos los colores como hubo en el Chaco, provincia

que fue gobernada históricamente por el peronismo (hasta 1976

y después entre 1983 y 1991); luego entre 1991 y 1995, por un

partido afín a la última dictadura militar, Acción Chaqueña,

cuyo progenitor fue un coronel de apellido Ruiz Palacios,

quien antes fuera viceministro del Interior de Albano

Harguindeguy, y desde entonces por una alianza hegemonizada

por el radicalismo.

Por eso, aunque moleste a muchos, hay que decir que es

indudable que todos tienen, en diversos grados,

responsabilidades. Sobran denuncias sobre ventas clandestinas

de tierras y lo más grave de todo, lo verdaderamente insólito,

es el estado socio-sanitario de muchas comunidades indígenas

que carecen de agua, de luz y de asistencia sanitaria.

Por eso cuando se dice que la denuncia de este atropello

étnico “se ha politizado”, el argumento es pueril. Este es,

obviamente, un conflicto de naturaleza política.

Y cualquiera se da cuenta de que el cuadro de situación actual

no es mérito de ningún gobierno en particular de los últimos

treinta años, sino de todos ellos.

Mientras tanto, ecocidio y genocidio van a la par. Términos

duros, desde luego, que algunas almas bienintencionadas juzgan

inapropiados para una democracia. Pero siempre digo lo mismo:

vengan y vean. La espantosa realidad en que viven los pueblos

originarios del Chaco, y en particular del pueblo Qom (toba),

sumada a su vaciamiento sociocultural, es tan innegable como

inadmisible.

Y a la vez, escribo esto y sé que algunas personas se

ofenderán. Funcionarios, dirigentes rurales, empresarios

(algunos muy famosos) acaso se molesten con este texto. No

descarto que también algunas buenas almas urbanas se

escandalicen por palabras tan tremendas como exterminio o

genocidio, pero aquí las palabras nunca son tan tremendas como

lo que describen.

A cada rato desfilan ante mis ojos enfermos de tuberculosis,

chagas, elefantiasis, lesmaniasis, niños empiojados que sólo

han comido harina mojada en agua. La mayoría tiene nombres

bíblicos (Abraham, Noé, Josué, María) y la razón es que en El

Impenetrable un problema adicional son las sectas religiosas

que cambiaron las costumbres de los pueblos originarios. Hoy

casi todos los aborígenes dicen ser evangelistas, la mayoría

de una llamada Asamblea de Dios, o de una Iglesia Universal, o

simplemente ellos se autodesignan “los pentecostales” o “los

anglicanos” y así.

No puedo dejar de preguntarme de qué tragedias les hablarán

esos pastores, de qué castigos bíblicos se podrá hablar aquí.

Y me pregunto también quiénes serán los capaces de pronunciar

ciertas palabras.

Cuestiones con la tierra

Cuando se anda por estos parajes, a uno se le seca la boca. En

cada ocasión que he visitado a estos desdichados he regresado

a la ciudad sintiendo culpa, frustración, rabia. Pero sobre

todo frustración, porque uno ya sabe que es inadmisible que

haya gente, personas, seres como usted que lee, en estado tan

calamitoso, de tan infrahumano abandono.

Este territorio que alguna vez fue hermoso, poblado de

quebrachos centenarios, algarrobos y lapachos gigantes, y toda

una fauna riquísima y variada, hoy muestra un cuadro que se

puede calificar de brutal. Descampados, quemazones de árboles

tumbados y raíces emergentes por doquier. Y cuando uno ve,

desde el camino, que hay algunos árboles que parecen respetar

la naturaleza original, enseguida ve –y uno ya sabe– que cien

metros más adentro todo ha sido arrasado. Como si se dejaran

cortinas, acaso, para que los ecologistas no vean lo que hay

dentro.

Esto es lo que queda del otrora Chaco boscoso. Lo que fue

un ambiente natural de flora y fauna maravillosas, ahora son

estos campos quemados que algunos quieren disimular.

Estas tierras –entre tres y cuatro millones de hectáreas, por

lo menos– se diga lo que se diga han sido “vendidas” con los

aborígenes dentro. Son muchos miles de seres humanos que

estaban ahí desde siempre, pero sin títulos, sin papeles, sin

escrituras. Nunca supieron cómo conseguirlos, ni les pareció

importante. En cambio los amigos del poder sí los tienen, y

los hacen valer. El resultado es esta devastación: cuando el

bosque se tala, las especies animales desaparecen, se

extinguen. Los seres humanos también.

Parece mentira que los conflictos por la tierra, que fueron

materia de la literatura del realismo social, y de viejas

películas de los años cuarenta, tengan vigencia nuevamente en

pleno siglo XXI. Filmes inolvidables como Viñas de ira (de

John Ford, basada en la novela de John Steinbeck) o entre

nosotros Prisioneros de la tierra, de Mario Soffici, e incluso

la memorable Las aguas bajan turbias, de Hugo del Carril, no

resultan hoy remotas. Los mismos argumentos se viven en este

presente argentino en el que son frecuentes los conflictos

vinculados con la posesión y propiedad de la tierra.

Hoy sobran las denuncias de que algunos nuevos grandes

latifundios están cercando los pozos de agua potable

construidos hace décadas, que históricamente abastecieron a

los pobladores originarios y de los cuales se abastecían los

campesinos para sí y sus animales. Muchos han sido ahora

cercados por flamantes, misteriosos “propietarios” que tienden

alambrados e impiden así el libre acceso al líquido. Se

conocen denuncias de cercamiento de más de 50 pozos.

Con el agresivo desmonte de bosques naturales, muchas

comunidades ya no tienen dónde obtener sus plantas

medicinales, alimentos naturales ni materiales de

construcción. La constante privatización de tierras fiscales

que siempre fueron territorio indígena ha sido en las últimas

dos décadas, podría decirse, una política consistente. En

Formosa, por caso, se ha denunciado la entrega de 40.000

hectáreas de tierras fiscales a una empresa de origen

australiano, que el gobierno habría cedido al precio vil de 8

pesos la hectárea. Dicha superficie equivale a un 14% de la

tierra que lograron los indígenas tras larguísimos años de

lucha e innumerables reclamos.

También existen denuncias del presunto proceder de

gerentes de bancos y agentes impositivos que tramarían

“aprietes” que derivan luego en remates amañados.

Uno de los principales problemas del campesinado es la

tenencia precaria, ya sea de tierras fiscales o privadas.

Estos antiguos pobladores es obvio que no tienen escrituras. Y

aunque la legislación argentina reconoce el derecho a la

propiedad de la tierra cuando se ha ejercido posesión pacífica

y continua por más de 20 años, estos ocupantes no han tenido

jamás, por generaciones, ni la información ni los medios

económicos necesarios para hacer valer esos derechos. Es fácil

comprender cómo se gestaron los abusos.

De ahí otra razón para la urgencia en la aprobación de la Ley

de Protección del Bosque Nativo que hasta ahora ha sido

cajoneada en el Congreso de la Nación. Sería materia de otro

artículo, desde luego, pero aquí hay que decir que tanto para

la explotación salvaje de las últimas riquezas madereras que

nos quedan como para la expansión de sembradíos de soja,

ganadería y megaproyectos turísticos, toda “licencia” o

“excepción” seguirá creando zonas liberadas para desmontes y

desalojos.

Mientras tanto, los bosques en algunas provincias como Salta

(Las Yungas) y Chaco (El Impenetrable) están siendo talados

día a día, y hora a hora: según Greenpeace cada año se

desmontan 250.000 hectáreas de monte nativo, o sea la

alucinante cantidad de casi 700 hectáreas por día,

principalmente en el Chaco Seco, donde se produce el 70% de la

deforestación incitada por la expansión del monocultivo de

soja transgénica.

Cuestión de educación

En Miraflores, en Nueva Pompeya, en Fuerte Esperanza, en

El Sauzalito –que son algo así como las “ciudades” del

Impenetrable– las cosas no varían demasiado. En Fortín Lavalle,

Villa Río Bermejito, la zona del llamado Puente La Sirena, y

en cuanto paraje uno visite, el cuadro es siempre parecido:

aislados ranchos de barro y paja, con familias innumerables,

muchos de ellos infestados por picaduras de vinchucas

chagásicas.

Cuando se habla con los maestros, uno se da cuenta de que casi

todos, aunque no lo dicen, parecen esperar el momento de irse.

Están cansados del olvido, de la marginación. Es tanto su

desaliento. Un maestro de una escuela del Sauzalito, que

prefiere que no lo nombre, me cuenta que “la localidad cuenta

con el 90% de aborígenes. Tenemos una biblioteca que no se

circunscribe a la escuela sino a casi todas las escuelas de

los parajes vecinos. Aquí no hay biblioteca pública, entonces

la nuestra es realmente de puertas abiertas. Y aunque adoramos

esta profesión, señor, y todos los que trabajan aquí son de

fierro, la verdad es que todos sufren y lloran por lo que

hacen pero también por lo que no pueden hacer. Esta gente sí

que hace patria!”. Pero en esa escuela, como en muchas otras,

no hay agua potable. “¡No hay baños, señor! Pero igual damos

clases como si nada. Y cuando llevamos agua potable (de

lluvia, si llueve, o comprada) la compartimos entre docentes y

niños. Agua caliente por supuesto no tenemos. Y ahora una

heladera que nos mandaron los bibliotecarios de ABGRA, de

Buenos Aires. Es tan triste todo. Y usted no se imagina lo que

es esto en días de 50º.”

Una semana después, cuando recibieron la heladera y unos mapas

y unos cuantos libros, volvió a escribirme: “No sé cómo

decirle: Perdón y Gracias. No puedo escribirle nada más. A

esta altura cada letra que tecleo pesa mucho y me cuesta aun

más, así que disculpe, señor, y gracias”

¿Qué hacer, cómo ayudar?

Son muchas las personas que se movilizan con este tipo de

artículos. Son gente que quiere “hacer algo” por los

aborígenes chaqueños y sus preguntas más frecuentes son: ¿qué

se puede hacer? ¿Con quién hay que hablar? ¿A qué personas

confiables contactar en cada comunidad? ¿Cuáles son las

necesidades más urgentes? ¿Cómo hacer llegar ropas y

alimentos?

La respuesta correcta, en realidad, correspondería al Estado.

Pero, en ausencia de una acción concreta de las autoridades a

cargo, he aquí algunas respuestas útiles, derivadas de la

experiencia personal y sólo a modo de orientación:

u 1. Al Impenetrable se llega vía Resistencia. Desde allí son

entre 350 y 500 kilómetros de distancia, la mitad buenos

caminos, la otra mitad de tierra y arenilla, muy poceados y,

si llueve, intransitables.

u 2. Lo que se puede hacer, estructuralmente, es muy poco.

Pero cualquier ayuda humanitaria de personas o grupos puede

significar muchísimo si se encuentra el modo de que la

asistencia realmente llegue a los verdaderos destinatarios.

Debe saberse que lograrlo es un proceso muy lento y requiere,

sobre todo, perseverancia. Ayudar a los aborígenes no es

mandar cosas al boleo; ni es para impulsivos o culposos de

clase. Es duro decirlo, pero es así. No es bueno ayudar una

vez y olvidarse del asunto.

u 3. Es necesario contactar primero gente responsable, que

reciba y distribuya la ayuda, que necesariamente llegará a

través de intermediarios. Allá no hay transportes y es

complejísimo hacer llegar las mercaderías. Por eso conviene

tener alguien de confianza que reciba los envíos, o los busque

en Resistencia u otras ciudades, y luego los distribuya

eficazmente. Pero eso es un trabajo, que no se paga. Y los

voluntarios, cuando los hay, se cansan rápido. El clientelismo

político ha hecho estragos, y lo sigue haciendo.

u 4. Hay organizaciones que se ocupan de distribuir ayudas.

Religiosas de todo tipo, fundaciones y grupos de padrinazgos

escolares. Mi sugerencia es ser desconfiados, hasta tanto se

establezcan lazos sólidos.

u 5. Las necesidades en El Impenetrable son TODAS, pero se

sugiere fuertemente a quienes quieran colaborar, que no envíen

gente con cosas ni organicen recolecciones de cualquier cosa.

Siempre es mejor consultar primero qué se necesita, dónde y

para qué.

u 6. Lo que más se necesita es: leche en polvo, harina,

polenta, arroz, fideos, yerba, azúcar y aceite. Y en todos los

casos, zapatillas. Ropa usada, sólo si se sabe exactamente a

qué familia se envía. Medicamentos no, salvo que se tenga un

grupo médico que lo avale. Y tampoco recomendamos enviar

golosinas: sólo sirven para picar los dientes de chicos que no

tienen defensas y acaso jamás en sus vidas verán a un

dentista.

u 7. Una pregunta frecuente se refiere a la posibilidad de

ayudar a que los aborígenes generen microemprendimientos

productivos. Sería ideal, sin dudas, pero en estas comunidades

hay enormes problemas de infraestructura: caminos

intransitables, carencia de agua potable, clima extremo e

inclemente y no se puede garantizar la producción a escala de

artesanías ni productos primarios. Además, es dificilísimo

penetrar en el mundo aborigen. De ahí que sólo una fuerte

decisión política estatal podría –y debería– impulsar

microemprendimientos sustentables.

Mempo Giardelli, Perfil.com

19 de Septiembre de 2007

Intervino

la Corte

La

Corte Suprema de Justicia ordenó hoy a los gobiernos de Chaco

y de la Nación que informen sobre la situación de las

comunidades indígenas, en su mayoría tobas, que estén en

situación de "emergencia extrema, con necesidades básicas y

elementales insatisfechas". La

Corte Suprema de Justicia ordenó hoy a los gobiernos de Chaco

y de la Nación que informen sobre la situación de las

comunidades indígenas, en su mayoría tobas, que estén en

situación de "emergencia extrema, con necesidades básicas y

elementales insatisfechas".

Además, el máximo tribunal también

ordenó el inmediato "suministro de agua potable, alimentos y

medios de transporte y comunicación adecuados para cada uno de

los puestos sanitarios ubicados" en las regiones en crisis,

informó la Corte en un comunicado.

La decisión fue tomada en el

acuerdo ordinario del tribunal, en el marco de un proceso

iniciado por la Defensoría del Pueblo de la Nación, en

representación de las comunidades indígenas.

Al tomar esta resolución, la

Corte "consideró la gravedad y urgencia de los hechos

denunciados", y destacó "la necesidad, sin perjuicio de lo que

pudiere decidir en su oportunidad en relación a su

competencia, de adoptar las medidas conducentes que tiendan a

garantizar la eficacia de los derechos, y evitar que estos

sean vulnerados".

Para la Corte, ése es su

"objetivo fundamental a la hora de administrar justicia, y de

tomar decisiones en los procesos que se someten a su

conocimiento, sobre todo cuando está en juego el derecho a la

vida y la integridad física de las personas".

Los aborígenes del Chaco son

más de 60.000 -casi el 10% de la población total- y comprenden

tres etnias: tobas o qom, wichís y mocovíes. Los más numerosos

son los primeros, que habitan en casi toda la provincia, pero

sobre todo en El Impenetrable. En los últimos meses, al menos

doce integrantes de la etnia toba murieron por desnutrición.

Agencia Télam

|

Cuando

yo era chico, en los años cincuenta, mi papá –viajante de

comercio– recorría el Chaco en un incalificable Ford 40, de

color negro, cuyos ocho cilindros y ruedas pantaneras eran

capaces de vencer todos los obstáculos de aquellos caminos de

tierra o de lodo, y así desandaba los guadales tramposos que

dominaban las picadas en la selva.

Cuando

yo era chico, en los años cincuenta, mi papá –viajante de

comercio– recorría el Chaco en un incalificable Ford 40, de

color negro, cuyos ocho cilindros y ruedas pantaneras eran

capaces de vencer todos los obstáculos de aquellos caminos de

tierra o de lodo, y así desandaba los guadales tramposos que

dominaban las picadas en la selva.  Haga

uno lo que haga, y aunque no sea su objeto la asistencia

social, es imposible no impactarse ante lo que ve. Y yo he

visto hospitales colmados de pacientes indígenas, amontonados

en salas de paredes rotas y sucias, techos con goteras y sin

cielo raso, pasillos nauseabundos y pozos negros abiertos y

rebalsando.

Haga

uno lo que haga, y aunque no sea su objeto la asistencia

social, es imposible no impactarse ante lo que ve. Y yo he

visto hospitales colmados de pacientes indígenas, amontonados

en salas de paredes rotas y sucias, techos con goteras y sin

cielo raso, pasillos nauseabundos y pozos negros abiertos y

rebalsando.

La

Corte Suprema de Justicia ordenó hoy a los gobiernos de Chaco

y de la Nación que informen sobre la situación de las

comunidades indígenas, en su mayoría tobas, que estén en

situación de "emergencia extrema, con necesidades básicas y

elementales insatisfechas".

La

Corte Suprema de Justicia ordenó hoy a los gobiernos de Chaco

y de la Nación que informen sobre la situación de las

comunidades indígenas, en su mayoría tobas, que estén en

situación de "emergencia extrema, con necesidades básicas y

elementales insatisfechas".